7月6日 镇江VS泰州

在本周日的“苏超”联赛中,镇江队将迎战泰州队。说起泰州,不得不提到“郑板桥”。虽号称“扬州八怪”之首,但他却是一位泰州人。世人皆知他的“难得糊涂”,却少有人了解他与镇江焦山长达两年的深情羁绊。在焦山别峰庵的晨钟暮鼓中,板桥留下了传世对联、书画真迹,更沉淀出一段“江中孤山读万卷”的文人传奇。

泰州的老乡们,若您想触摸一个更真实的郑板桥,不妨趁着观赛的机会,来镇江焦山——这里不仅有“室雅何须大”的禅意,还有板桥与这座“书法之山”的灵魂共鸣。

郑板桥为何来焦山读书?

《郑板桥年谱》载:雍正十一年,板桥“得友人程羽宸资助,乃赴焦山读书。准备应试。”

郑板桥,泰州兴化人,生活一直比较贫寒困苦,在当年交通十分不便的情况下,他何以偏要离乡背井,专选一个距家百余里,隔山隔水的焦山来读书呢?

原来,焦山不仅是一座“书法名山”,也是一座幽静清雅的“读书之山”。

《同治焦山志》里有这样的记载:明嘉靖名士陈永年就曾送长世、安世两个儿子上焦山读书,并作诗一首,说“练影春临帖,潮声夜读书”;明末广陵周增读书焦山云生庵,冷秋、江贺、岑居诸老辈皆与往来;又有嘉兴魏黄中居焦山读书“凡八寒暑”;翕人吴明卿从师“授业于焦山”;清朝京口笪重光未入官时,“与同辈读书焦山”,归田后仍“至山中”;吴锡麒《游焦山记》一文,说自然庵(即别峰庵)“曲榭旁达,疎寮相通,棋场声一枰,茶烟半榻……蝉噪逾静,鸟鸣亦幽,竹枕绳床,悠然世外,然后知山中之乐也。”

这些前辈来镇江焦山读书的典故,早已被当时的士人所仰慕。

郑板桥30岁以后,到扬州卖画为生,一直贫寒的他,直到遇上了一位贵人,才改变了命运。

《板桥偶记》是这样说的:“江西蓼洲人程羽宸,过真州江上茶肆,见一对联云:‘山光扑面因朝雨,江水回头为晚潮。’傍写‘板桥郑燮题’。甚惊异……即以五百金为板桥……”

经济上得到资助的郑板桥,立即离家赴焦山读书迎考。从兴化水乡到镇江江岛,板桥的选择暗含泰州文人的“江湖气”——既要隐逸之静,又恋江河之阔。

焦山的民间传说

至今,焦山还流传着“郑板桥焦山读书”的故事。

郑板桥过江来到焦山,看中了后山的别峰庵,地方幽静,游客不到,就跟庵里的住持老和尚商量,借住下来。

別峰庵在后山深处,只有几间破屋,又没有一条好路,走上走下很吃力。庵里只有一个老和尚他一人既住持,又兼打杂。山上又没有一口井,每天还要下山到江边挑水,真是够辛苦的。

郑板桥借住到别峰庵,先帮助老和尚把房屋打扫干净,糊好窗纸,摆下文房四宝,倒也觉得非常幽雅。他就提起笔来写下一副对联:

室雅何须大,花香不在多。

老和尚也爱上这个文人,见他不摆架子,说话和气,感到亲切,尽心招待。

住定下来,郑板桥每天在庵前庵后看看江景,逛逛竹林,一有体会,便跑进屋里,摊开宣纸,画起了一幅幅的竹石。那一竿竿墨竹,疏枝密叶,清瘦秀拔,配上一两块清奇古怪的石头,把画家的品格都表现出来了。郑板桥把一些已经画成的画幅贴在墙壁上,不时揣摩。老和尚见了赞不绝口。

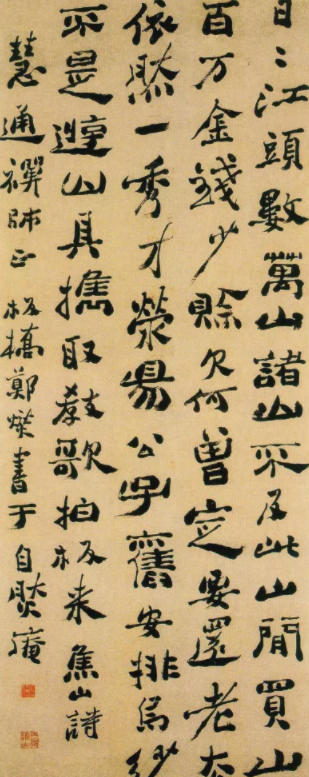

△郑板桥焦山诗

别峰庵的借住客人会画画,这件事被山下沿江各家小庵里的当家和尚知道了。他们亲自来看,认为很好。大家纷纷来索画,或者说是借一幅去挂挂,其实借而不还。他们把郑板桥的画拿回自己庵里,向那些暂住庵房食宿的大官富商卖弄。大官富商就把这些画要了去,和尚便借此多化些缘来。

官商们后来听说作画的人原来住在别峰庵里,就自带宣纸,要小庵的当家和尚引他们上别峰庵请板桥画竹,还要题款——写上他们的字号。

郑板桥因是和尚引见,也不好意思拒绝,随便打发了一些。富商大官笑嘻嘻地空口说一声谢谢,就白白拿走了画。可怜别峰庵的穷老和尚却要贴茶贴水,添了许多麻烦。

这些官商胃口越来越大,先是要画一幅小条山或一幅扇面,随后又要他画大幅中堂。一丈纸,三斗墨,把个板桥画得喘不过气来。

郑板桥很是苦恼,心里想:我不能有求必应啊,以后不管什么人来要画,一概不理,回他个干干净净。又一想:这也不是办法,老和尚这么清苦,我何不趁此帮帮他。想好了一个主意,晚上就同老和尚商量,老和尚欣然同意。

第二天,又有人挟着画纸来到别峰庵,庵门却紧紧地关着。定神一看,原来门上贴了一张大纸,写着几行字:

画竹多于买竹钱,纸高六尺价三千。

任他话旧论交接,只当秋风过耳边。

来人才晓得郑板桥画画要钱了。舍不得花钱的,白瞪着眼睛扫兴而回;舍得花钱的,就同老和尚接头,一手交钱,一手交画。卖画的收入,板桥除了算作房饭钱以外,其余都赠给了老和尚。

打这以后,要画的人受了限制,比前少了。郑板桥乐得清闲一些。老和尚不时有一些贴补,也就将别峰庵收拾得更加整齐别致了。

跟着“苏超”游镇江

郑板桥在焦山的两年,不仅是文人的读书,也是艺术家的修行,更是灵魂的归栖。对泰州人而言,这里藏着老乡的精神原乡——那方石砚上的墨痕,或许还混着兴化水乡的潮湿。

这个“苏超”火热的夏天,让我们在来镇江看球之余,相约焦山:

看江水依旧东流,触摸板桥写下的“室雅何须大”;在“难得糊涂”前驻足,感受泰州人与镇江名山的千年对话。