这是整个长江流域规模最大的汽渡码头——镇扬汽渡,每天24小时不间歇地为来往于镇江扬州两地的旅客和车辆提供摆渡服务。在全长6363公里的亚洲第一大河流——长江的两岸,摆渡曾经是唯一的交通手段。

陈华宏船长在这里做了三十年轮渡驾驶员,家在镇江的他对于这段长江的水文情况了如指掌。陈船长的许多亲朋和前辈都是以摆渡为生,不夸张地讲,他们生活的城市——镇江就是一个靠着摆渡和航运发展起来的渡口城市。

在人类进入工业化社会之前,古人交通的工具无外乎车马、舟船。

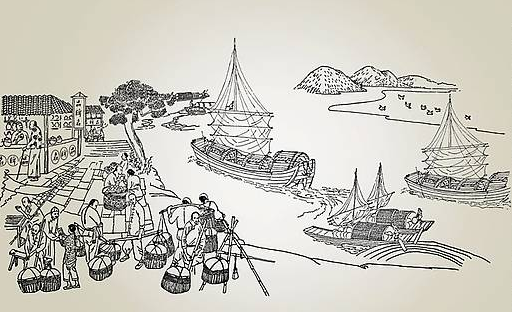

船运的廉价方便使得内河航运成为古代南部中国的重要交通运输方式,如果行船沿长江顺流东去,势必经过镇江这座城市,而随着隋代以后大运河的开通,镇江借着毗邻长江,运河穿行而过的双重地理优势,成为了整个中国沟通南北,连贯东西的江滨重镇。

有的历史学家把镇江三千年的古代历史分为两大时代,渡口时代和运河时代,诸多的历史典籍,也表明了历代中央政府对于镇江地位的高度重视。而自隋唐以来,镇江作为联系中原王朝与六朝以后新兴的江南经济区之间的漕运孔道,成为一个繁盛的航运与商业城市。

由于镇江特殊的地理位置,大批由此经过的文人留下了难以计数的诗词,然而这里面,以夜宿、夜泊、泊船为题的占了很大的比重。

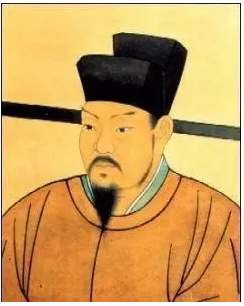

2009年4月20日,山水名城镇江一年一度的旅游节隆重开幕了,旅游节的主题叫做“春风又绿江南岸”,这又是一位古人在夜泊此地的时候留下的诗句,他就是被列宁称作11世纪改革家的北宋政治家、文学家王安石,《泊船瓜洲》正是王安石在镇江扬州江面上夜泊时所作。

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还。

王安石本以“天命不足畏,人言不足恤,祖宗不足法”锐行变法,但因司马光等旧党反对和他个人性格的局限,导致变法被在位的宋神宗最终否决。王安石死后,宋朝积弊未除,因对变法态度迥异又形成了延续多年的党争。四十余年后,北宋被女真所灭。

辛弃疾在北固亭遥望神州,慨叹千古兴亡事,已经是王安石走后140年的事情了,在中原农耕社会与北方游牧民族的博弈当中,宋朝廷一直处于劣势地位,随着蒙古铁骑在亚洲的崛起,偏安一隅的南宋朝廷终于走到末路。

透过历史的表象,我们不难在兴衰荣辱之间找到借鉴与教训,当一个国家或一座城市遇到发展的瓶颈,唯有锐意变革与自我扬弃才能带来新生的活力。