追寻城市记忆

以档案资料为舟楫,溯游时光长河。“镇江文化旅游产业集团”微信公众号现推出《三山风物志——文旅档案库》栏目,在斑驳资料里,寻觅金山的传奇往事与佛韵禅机;于古旧舆图中,解码焦山“浮玉”奇观的地理成因;从文人墨痕间,感受北固山“金戈铁马”的雄浑气象……让我们解读藏于档案深处的文旅密码,开启一场跨越时空的镇江文化巡礼。

第5期

镇江焦山海门

在刚刚过去的“苏超”联赛中,虽然镇江以0:3的比分告负,但与南通城市的情谊不断升温。周末,有许多南通的球迷跟着“苏超”免费游览了镇江的各大景区,惊讶地发现焦山里也藏着一个“海门”,而南通市海门区今年7月刚好建区5周年!

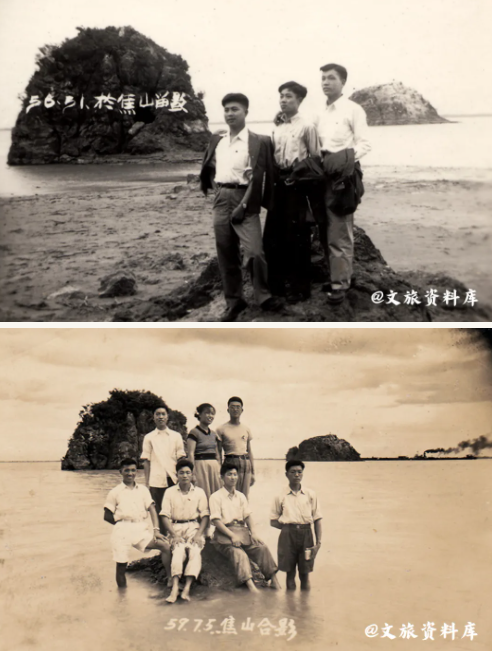

所以,今天我们就从镇江文旅集团研究资料库里一组镇江古“海门”焦山松寥山的老照片开始说起。

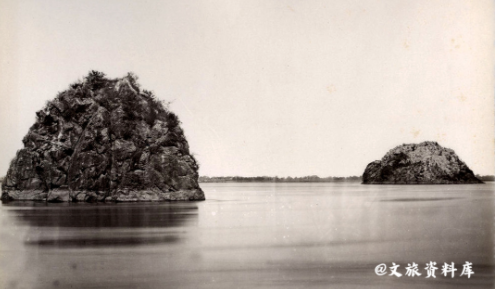

△1881年(清光绪7年)左右的焦山松寥山和海门夷山

在长江与大海交汇的壮阔史诗中,镇江焦山东北的江面上,两座形似石阙的小山——松寥山与夷山,以千年之姿静默矗立。这两座小山曾被古人视为长江朝宗入海的门户,又称“海门岛”,更因李白、韦应物等诗人的吟咏而蒙上神秘的面纱。

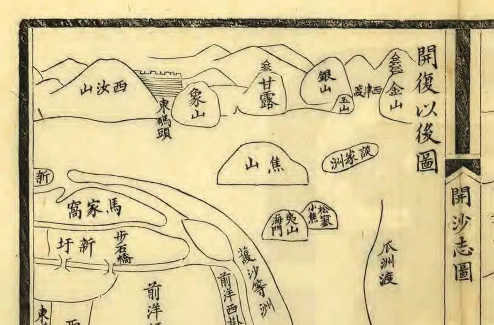

△《开沙志图》中的两座小山

海拔仅12.1米的松寥山,虽不及名山大川之巍峨,却以“海门”之名承载着长江文明的历史记忆,更在70余年的时光中,见证了焦山公园景区对自然与文化的双重守护。

01

松寥山:从地理坐标到文化符号的千年嬗变

长江口成陆较晚,唐代以前,镇江、扬州沿江地带直面大海,长江入海口呈“大喇叭口”状。松寥山与夷山作为焦山的延伸,如同两座石阙守卫在江海交汇处,古人以其为长江奔赴东海的门户,故称“海门”。

《镇江市志》记载,两山因形似门户,被统称为“海门岛”,而“松寥”之名则源于其山体覆盖的松林与孤峭之姿。李白诗云“石壁望松寥,宛然在碧霄。安得五彩虹,驾天作长桥。仙人如爱我,举手来相招。”正是对其清绝之态的生动写照。

松寥山的文化生命始于唐代。当李涉在镇江写下“惊起暮天沙上雁,海门斜去两三行”时,这里的“海门”尚指镇江东部的开阔江面;而韦应物笔下的“海门深不见”,则将松寥山所在的区域幻化为诗意的远方。到了宋代,文人墨客更将“海门”作为长江与大海的精神界碑,延绵至明代,探花崔桐(南通海门人)虽以家乡为荣,但其诗中“海门”仍偶指镇江,足见松寥山文化影响力的深远。

明朝万历年间,焦山脚下还建过一座“松寥阁”,即在焦山的自然庵西边,乾隆皇帝游玩焦山时曾驻跸过,清咸丰十一年(1861),以英国人为主之镇江海关曾在此办公。光绪三十年三月(1904年)夜火毁,翌年两江总督端方重建,并留下庵额,不幸这座阁在抗日战争中被毁掉了。

△民国时期焦山象山地图

△民国时期焦山游览图

松寥山的俗名更显生动。因山体覆盖鸟粪,百姓戏称其为“雀屎山”“癞痢山”;又因鹰鹘栖息,得名“鹰山”“鹰岛山”。这些充满生活气息的称呼,与文人雅称形成鲜明对比,却共同勾勒出一幅生动的江畔生态图景。晚清有丹徒地情书载:“松寥山与夷山相望,渔人常泊舟其下,采鸟粪为肥”,可见其与民生息息相关的另一面。

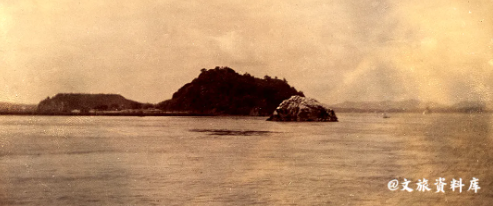

△往来千帆过,松寥山见证了时代的汽轮

02

焦山公园:70多年守护中的生态与文化复兴

新中国成立前,松寥山因长期受江水冲刷,生态脆弱,山体裸露,鸟粪堆积。1953年,镇江市政府成立焦山园林管理处后,就开启了对松寥山的系统性保护。早期工作以稳固山体、清理污染为主:植绿固土,修复被破坏的植被;在山体周边设置防波堤,减缓江水侵蚀,逐步将这两座小山体恢复成“江中碧螺”。

在焦山还是江中浮玉的时候,很多人到焦山公园游玩,会特别跑到东北角,找到这座海门岛和它留影。可以说这两座充满诗意的小山,留下了多少人满满的记忆。

焦山公园深知松寥山的文化价值,自上世纪90年代起,公园就开始邀请各地书法家来焦山书写诗词碑刻,并通过古籍、诗词、老照片等展品,还原松寥山作为“古代海门”的历史场景,并修建破体碑亭以及修复北侧山腰石刻等举措,使松寥山从地理名词升华为文化IP。

随着不断上涨的江滩,焦山北部慢慢成为陆地,历经沧海桑田,两座小山又登陆了。松寥山登陆后,景区在焦山北部开设了“松寥山原始文化体验区域”,江滩的原始风貌让游客流连忘返。

2010年,焦山景区启动综合改造建设,重点对松寥山进行了保护建设,不仅对其周边进行了清淤,四周砌了保护石坝畅通了松寥山与金山湖的大水系,改变了以往枯水季节松寥山裸身上岸的窘境,真正将松寥山变成了一年四季清水环绕的山水大盆景。2015年,京江路的建成通车极大增加了交通出行和休闲娱乐的便利性,让更多的市民、游客在漫步或骑行京江路时欣赏到松寥山的另一面风景。

03

松寥山精神:长江文明的现代启示

松寥山从“海门”到“江岛”的演变,折射出长江口成陆的动态历史。当南通海门因泥沙淤积成为新的地理标志时,镇江的松寥山并未因“名不副实”而消亡,反而以文化符号的形态延续千年。这种适应性,正是中华文明“变与不变”哲学观的生动体现——地理边界可以移动,但文化记忆永远扎根于土地。

焦山公园70多年的守护,展现了从“治理”到“共生”的理念升华。早期以维保手段稳固山体,中期通过文化赋能提升价值,近期借助科技实现精准保护,每一步都凝聚着对自然规律的尊重。正如焦山景区负责人所言:“我们不是山的主人,而是长江的管家。”这种谦卑与远见,为同类遗产保护提供了宝贵经验。

松寥山的保护,最终指向一种审美化的生态伦理。当游客在游览焦山望向长江时诵读李白诗句,当白鹭掠过京江路在滩涂翩跹起舞,自然与人文的对话超越了时空界限。这种“诗意的栖居”,正是对“绿水青山就是金山银山”理念的生动诠释——生态保护不是牺牲发展,而是创造更高层次的文化经济价值。

从唐代诗人笔下的“海门”到今日焦山风景区的生态明珠,松寥山见证了长江文明沧海桑田的巨变,也镌刻着新中国生态保护的历史足迹。当游客走进焦山,回望这段历史时,松寥山不仅是一座山的传奇,更将成为一个时代对自然与文化双重责任的庄严承诺——在这里,每一块岩石都铭记着守护的誓言,每一声鹤鸣都吟唱着生命的礼赞。