跟着历史名人游镇江

沈秉成

镇江金山公园重檐翘角的门楼古朴典雅,两侧立柱上有一副长达九十字的楹联,意蕴隽永,韵味十足。这副长联是由清代沈秉成一百多年前撰写的,至今令人感叹。

沈秉成于同治八年(1869)至同治十一年(1872)任江苏常镇通道台。在清代道台,官位较高为正四品,是介于巡抚、总督与知府之间的地方长官。沈秉成是朝廷官员,却又是喜山乐水的儒士,因常镇通道治所在镇江,沈秉成在四年任职期间走遍镇江山水景点,深谙镇江古迹历史。

对于佛教禅宗宝地金山寺,沈秉成当然格外垂青,他欣然为金山大雄宝殿题写长联:“一峰浮玉,十地布金,忆裴头陀江岸披缁,苏内翰山门留带,光阴瞻逝水,谁续胜缘,愿宏开宝宇琳宫,永镇苍崖翠壁;万顷烟涛,千林风籁,想焦仙人幽岩瘗鹤,陆处士中泠品泉,卜筑有芳邻,堪寻陈迹,漫辜负莲花贝叶,同听暮鼓晨钟。”

楹联巧妙用典,“裴头陀”就是“白蛇传”中法海,法海俗家姓裴,故称裴头陀。历史中的法海乃是一位高僧,而且是金山寺的开山祖师。“苏内翰”乃是苏轼,苏轼曾留玉带在金山寺。“焦仙人”是隐居焦山的焦光,“陆处士”则是在中泠泉品茶论泉的陆羽。长联虽长但对仗工整,神韵相契,既描绘了金山的自然美景,又融入了镇江的名人典故,彰显了作者超强的文化功底。

金山景区菩提植物园 苏轼像

其实,沈秉成(1823-1895)为浙江湖州人,本就多才多艺,少年时已满腹经纶。咸丰六年(1856)33岁时,沈秉成进士及第,从此步入仕途,为翰林院庶吉士,授编修。同治元年(1862),迁侍讲,充日讲起居注官、武英殿总纂,次年,转侍读,出任云南迤东道。

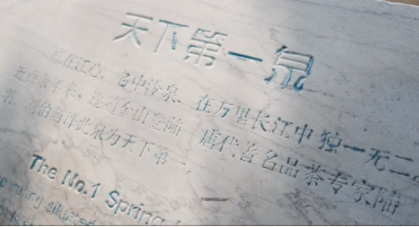

沈秉成在任江苏常镇通道台期间,为镇江的文化、经济发展作出了不小的贡献。有史料载,沈秉成为中泠泉的开发功不可没。清代《金山志》中说:“中泠泉,在金山之西,石排山下,当波涛最险处。”中泠泉唐宋时在扬子江心,是万里长江中独一无二的泉眼。后来,由于长江河道变迁,泉口处变为陆地,泉眼更无从寻觅。直到清同治年间,沈秉成与候补道薛书常等多方搜寻,终于找到泉眼所在,后筑池建亭,围上石栏,还亲笔书写“中泠泉”,竖立碑刻。自此,中泠泉成为人们饮茶品茗的好去处。

沈秉成赞助建成了镇江义渡。“京口创设义渡碑记”中讲述了清同治年间京口、瓜洲间创建义渡的缘由、经过等内容:“镇江西门外大小码头与瓜洲六、七濠口为南北往来要道”,但长期以来,由于船小遇江面风涛,行船非常危险,还有船主身份良莠不齐,不乏有人见财起意,谋财害命,过江商旅深受其害。同治年间,在地方商人魏昌寿的牵头下,集资建造大型帆船,此举得到常镇通道台沈秉成的大力支持,他带头捐资,发起倡议。同治十一年,镇江义渡总局得以成立,南北两岸码头相继修成,十艘大船往来长江,免费载运南北旅客,长江两岸众多百姓因而得以受惠。

同治年间,我国民族工业开始兴起,沈秉成是浙江人,对蚕丝生产非常了解,因而在镇江期间,大力提倡民间养蚕。为了提高蚕桑技术,沈秉成著有《蚕桑辑要》,为民间蚕桑养殖提供了丰富的资料和实用指导。

沈秉成曾经一度官运不顺。史料载,沈秉成在任常镇通道台期间,因查扣江浙私盐一案得罪了地方豪绅和官吏,于同治十一年(1872)被人弹劾贪赃枉法,后来虽查无实据,不了了之,但沈秉成自此对官场失去兴趣,心灰意冷,隐退到了苏州。其间已经50岁的沈秉成,遇到了小他20岁的才女严永华,并很快结为夫妻,还建起了私家园林耦园。据载,在建设耦园的过程中,展现了沈秉成对园林艺术的独特见解。耦园分东西两部,西园以书斋为主,建有藏书楼名曰“鲽砚庐”,储书数万卷,还有金石书画收藏,名重一时。当时,苏州众多藏书大家都是其藏书楼的常客,经常前来一同鉴赏古器、金石。耦园至今还是苏州平江的一个重要景点,尤其藏书楼依然保存完好。

光绪十年(1884),正值国家遭受内忧外患时期,沈秉成又一次得到朝廷重用。升任总理衙门大臣,曾与英公使议约。光绪十三年(1887),出任广西巡抚,光绪十五年(1889),调安徽巡抚,次年,转任两江总督。所到之处皆有政声,先后创办江南水师学堂、经古书院等。

光绪十六年(1890)十月妻子严永华病逝。后沈秉成也因患病,回苏州医治,住于耦园。光绪二十一年(1895),沈秉成病逝于耦园中,享年73岁。