《论语》载:“智者乐水,仁者乐山。”

古人寄情于山水,

将万千意蕴凝结在诗与画之中

中央广播电视总台出品的大型文化节目

《诗画中国·江河万古流》第七期中,

开启了一场与镇江京口三山,

跨越时空的深刻对话。

→完整节目登录CCTV官网观看←

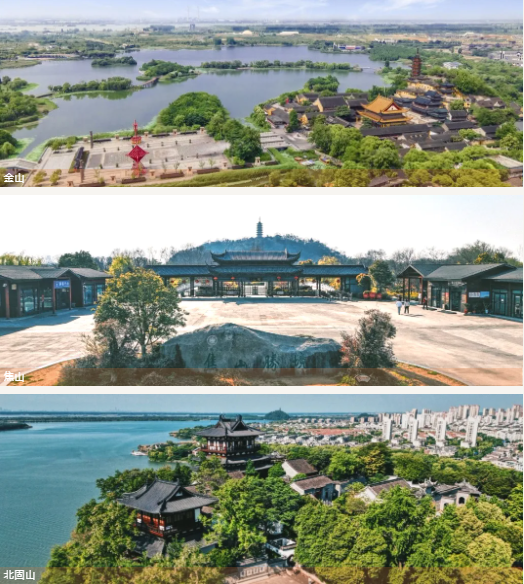

金山、焦山与北固山被合称为“京口三山”,

在古代诗画中的“存在感”极高。

壹金山

金山以“寺裹山”著称。江天禅寺始建于东晋,距今已1700多年,是我国佛教禅宗四大名刹之一,习惯上又被称为“金山寺”。寺庙依山而建,殿宇后堂幢幢相衔,亭台楼阁层层相接,构成一组橼摩栋接、丹辉碧映的古建筑群,山寺一体,浑然天成。

春日山花烂漫,夏日荷叶田田,秋日天高云淡,冬日肃穆庄严。四季流转,金山就在这里,悠远古朴的禅韵,宽宏博大的气质,静候着四方游客。

贰焦山

“焦山有座寺,藏在山凹里,不见形势,谓之山裹寺。”这是施耐庵在《水浒》中对焦山定慧寺景观特点的描述。定慧寺原名普济禅寺,是江南最早的寺庙之一,清朝康熙皇帝南巡经过焦山时,亲自题写了寺名匾额。

焦山有其独特之处,就是闻名遐迩的江南第一大碑林——焦山碑林。气势磅礴的摩崖石刻和碑刻艺术,使焦山成为蜚声海内外的书法之山。

古刹梵音,古碑荟萃,古刻纷呈,古树葱茏,给这座名山增添了无穷雅趣。古往今来,许多游人都来焦山修心养性,放飞心情。

叁北固山

镇江北固山,由于北临长江,形势险固,故名北固,与金山、焦山成犄角之势,三山鼎立。甘露寺,雄居山巅,建于东吴甘露年间,有许多有关三国时代吴国的传说和遗迹。

山高约58米,长约200米。山壁陡峭,形势险固,南朝梁武帝曾题书”天下第一江山”来赞其形胜。登上山顶,东看焦山,西望金山,隔江相望,扬州平山堂清晰可见,确使人感到“金焦两山小,吴楚一江分。”

如今,游人至此,都不由地要以刘备招亲的故事为线索,去寻找有关胜迹和传说。

《南乡子·登京口北固亭有怀》(节选)

宋·辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。

千古兴亡多少事?

悠悠。不尽长江滚滚流。

《重题金焦落照图诗》(节选)

明·文徵明

忆昨浮船下扬子,平翻渺渺波千里。

何来双岛挟飞楼,璀璨彤煌截涛起。

诗人辛弃疾登北固山望长江,

借景抒发自己对国家命运的感慨;

画家文徵明也曾在此地作画,

绘出夕阳映照下的江山之美。

文徵明的画与辛弃疾的诗,

虽然在时代和时间上是有所不同的,

但是在精神上却是贯通与呼应的。

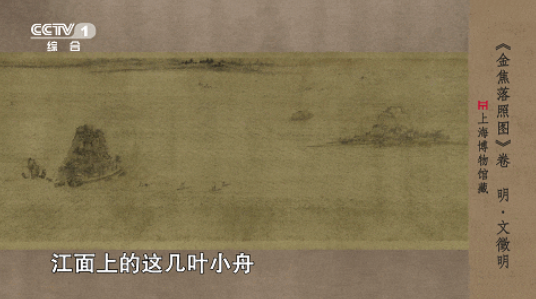

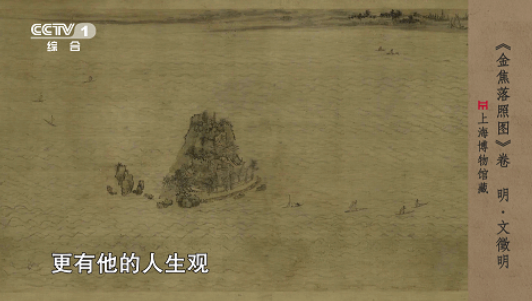

《金焦落照图》卷由明代画家文徵明所绘,

现藏于上海博物馆。

卷中精心描绘了金山、焦山的景色

以及长江的万顷波光,

呈现出一种独特的艺术美感,

展现了文徵明早年绘画的精湛技艺和独特风格。

这是文徵明二十六岁时的作品,

他本人在七十五岁时又为这幅画写了题跋,

体现出其对早年作品的珍视和回忆。

画家这段“跨越时空”与自我的对话,

也让这幅诗、书、画合璧之作得以完满。

节目中由牛犇与周奇演绎了穿越时空的旅人,

悄然步入《金焦落照图》卷深处,

老年与青年的文徵明进行了梦中的对话。

观众仿佛穿越了时空,

与文徵明共同经历了他的人生旅程,

感受到了那份对艺术的执着追求

和对生命的敬畏。

中国美术家协会副主席、中国美术馆馆长吴为山

认为《金焦落照图》卷展现了

文徵明深厚的书画造诣,

画作空间开阔,细节入微,

岛上建筑、江中船只等均刻画得十分细致。

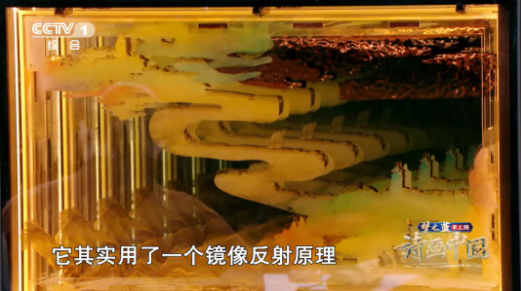

节目中的壁画装置作品受《金焦落照图》卷启发,

选用亚克力、电镀金属等材料,

运用镜像折射展现出“无限延伸”的空间,

展现出落日下金、焦二山与金色江水的美景,

再现了山河永恒之美。

时光荏苒,江山如画,

“京口三山”与“金焦落照”

不仅是地理意义上的标识,

更是文化意义上的独特符号!

从“入画”的深情演绎到现代艺术的创新诠释,

镇江的这片山水,

寄托了历代文人墨客对自然美景的向往与思考,

承载了丰富的历史与文化底蕴。

跟随央视《诗画中国·江河万古流》的脚步,

共同珍惜与传承这份美好,

感受永恒的山水之美,

体验那份跨越时空的镇江魅力吧!