今年8月,镇江市成功入选2023年“东亚文化之都”候选城市。“东亚文化之都”是中日韩三国共同创立的国际城市文化名片,其评选是中、日、韩三国共同发起的亚洲第一个国际性文化城市命名活动,也是我国文化领域含金量最高的国际品牌之一。

作为江苏省唯一入选城市,创建工作随之开展。下面请和小编一起领略镇江东亚文化遗存,探寻与日韩的不解缘分吧!

01金山景区

海部俊树手植友谊树

(桂花树)

2010年4月12日,日本前首相海部俊树夫妇在刘洪友陪同下来镇江访问,摩挲瘗鹤铭,访问金山寺。并与我市时任副市长陈建设、日本中国书法学院院长刘洪友等在金山共同栽种了象征两国友好的桂花树。

02焦山景区

镇江·津市结好植树纪念碑

日本三重县津市是镇江市第一个国际友好城市,两市于1984年6月11日正式缔结国际友好城市关系。当年,两市市长在焦山共植雪松两株,作为友谊树,象征两市友好关系健康成长、万古长青,为纪念这一历史时刻,特设立纪念碑一座。

立者:镇江市人民政府

书者:吴闻修(1920-1985)镇江教育界资深人士、镇江著名书家,曾任镇江市书法协会顾问

良宽诗碑亭

(包括良宽亭匾额、良宽诗碑、良宽像、良宽来历誌)

良宽是日本江户时代的著名僧人、诗人和大书法家,其书取法怀素、王羲之和《瘗鹤铭》,其独特的书法作品及其特立的人生和思想,在日本影响极大。日本国内也有数十处纪念良宽的景观。鉴于良宽在日本书法界的巨大影响,尤其是良宽诗中有“含翰可临瘗鹤帖”,可见我市瘗鹤铭对其书法的影响。

为了推进以瘗鹤铭为龙头的镇江书法文化的传播,扩大镇江书法文化的影响,促进中日书法和文化交流,镇江市人民对外友好协会携手日本专门研究良宽的全国性学术团体“全国良宽会”于1997年3月在焦山鹤岛建成该亭,既丰富了焦山的书法内涵,又增添了一处可游可赏的人文景观。

破体碑亭

(亭额题字加破体书法碑刻共计12方)

1993年11月3日,镇江市举办首届国际书法交流大会,同时“破体碑亭”在焦山落成。该亭由镇江市人民对外友好协会、日本东洋书道艺术学会共同建立。以日本东洋书道艺术学会会长松本筑峰为团长的“庆祝破体书法展开幕式和焦山破体碑亭揭幕式日本东洋书道艺术学会访华团”一行24人,来我市参加了相关活动。

03北固山景区

阿倍仲麻吕诗碑

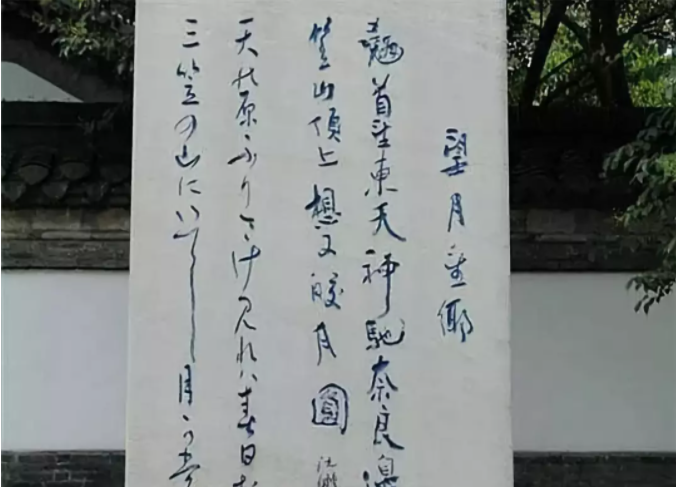

北固山景区内,坐北朝南立有一座石碑。其上刻着阿倍仲麻吕所作的一首有名的和歌:

天の原ふりさけ见れば春日なる三笠の山にい出し月かも

这首和歌翻译过来大概意思是:“翘首望东天,神驰奈良边。三笠山顶上,想又皎月圆。”这首和歌被收录在《古今和歌集》与《小倉百人一首》中,在日本广为传诵。

该碑于1990年12月建成,诗文用中日两种文字书写,中文由著名书法家沈鹏所写,日文由日本书道院院长田中冻云所书,诗为《望月望乡》。

753年阿倍仲麻吕受命为唐使,与鉴真大师及日本使臣东渡,途中船泊扬子江畔,夜晚月光皎洁,晁衡思绪万千,想到多年未回故乡,欣然命笔,写下了著名五言诗《望月望乡》,以寄托思念故乡之情。

节选马剑辉

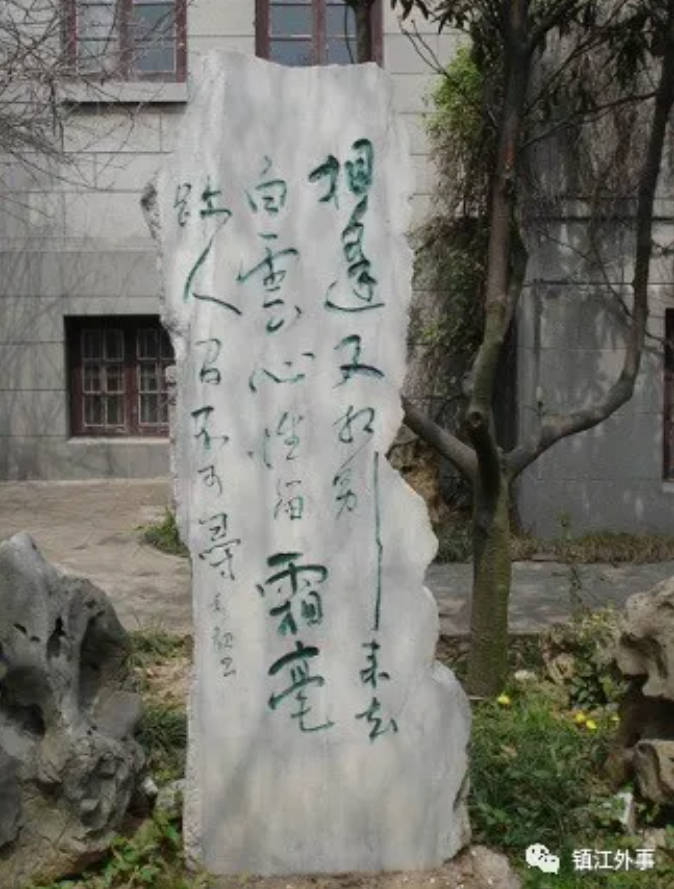

小泉秀观书良宽诗碑

1993年4月建成。小泉秀观为日本研究良宽和瘗鹤铭的书学家,是最早与我市开展良宽与瘗鹤铭比较研究的日本专家。1992年小泉秀观去世后,为纪念他对良宽与瘗鹤铭的比较研究,津市与镇江友好城市艺术文化交流所作出的贡献,日本津市镇江文化交流协会、日本著名书画家桥本心泉与镇江文化局、国画院联合于北固山中峰中国画院院内建立该碑。

桥本心泉书“乐在人和”石刻

1999年4月建成,旨在纪念镇江市津市艺术文化交流十五周年。

书者:桥本心泉(日本著名书画家、镇江市荣誉市民)

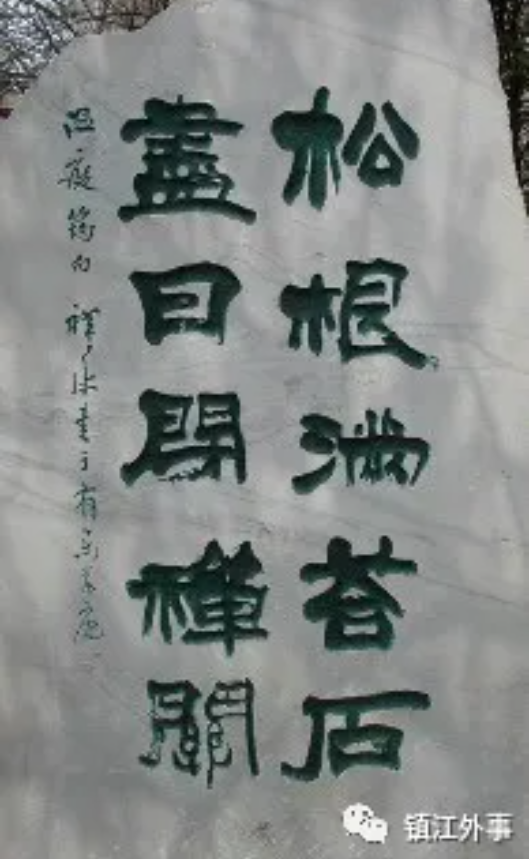

柴山祥水书法碑刻

1997年10月17日,日本书法家柴山祥水书法展在镇江国画院举办。当时还在院内举行了柴山祥水书法碑刻揭碑仪式。柴山祥水为日本东海书艺院书法家,是镇江书法界的好朋友。

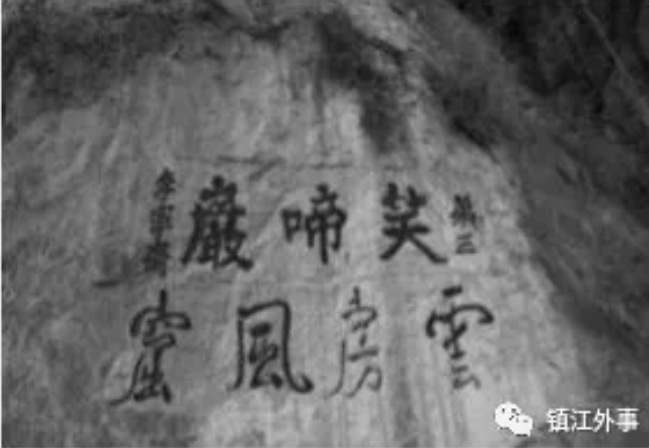

李宁斋书第三“笑啼岩”摩崖石刻

抗日战争期间朝鲜爱国志士李宁斋所书。

李宁斋,原名李康浩(1870—1944),是韩国思想家退溪先生(李滉)四兄温溪(李瀣)11代孙。流亡中国后,以大同协会代表和临时政府独立运动团成员身份,为其祖国的独立进行了艰苦卓绝的斗争。此外,他在中国庐山、鸡公山、岳麓山等名山还留有“笑啼岩”石刻。

04南山景区

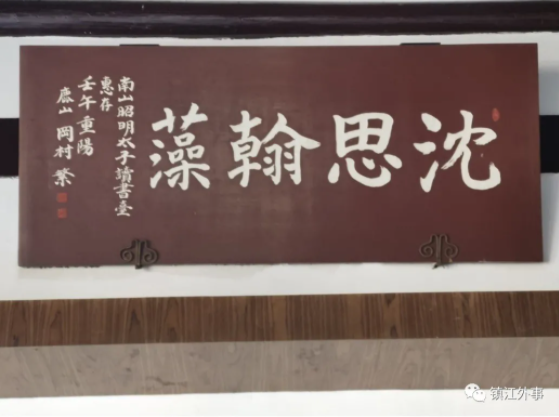

读书台日本汉学家冈村繁题匾

冈村繁是中日学界公认的当代日本汉学大家,1922年7月出生于日本滋贺县,青年时期师从著名汉学家斯波六郎教授,深受日本“京都学派”严谨学风和中国清代乾嘉学者遗风的熏陶,打下了扎实的汉学基础。1962年获博士学位,此后历任东北大学助教授、九州大学助教授、大学教授、久留米大学教授,并被九州大学授予名誉教授称号。

自20世纪80年代起,冈村繁多次赴中国参加学术研讨会,与王元化等许多中国学者结下了深厚友谊。2002年,《冈村繁全集》由上海古籍出版社出版发行,这是新中国成立以来首次为一位外国的中国文化研究者出版全集。该匾为冈村繁于2002年重阳节书题。

05宝塔山公园

共建中日友谊梅樱园碑记

1993年4月镇江市中日友谊梅樱园在宝塔山公园(鼎石山)开园,园内为日本友人和我市市民响应镇江市人民对外友好协会的倡议,捐资分种樱花和梅花。从此这里成为镇江市中日交流的重要基地。

日本津市向镇江赠送樱花350株,杜鹃花(津市市花)150株(后来又赠送过不少花和树),以极大的热情响应镇江创建的中日友谊梅樱园活动。

此后十多年,津市来镇江的市民,已在梅樱园植树800多株,占该园日方捐资植树的65%。

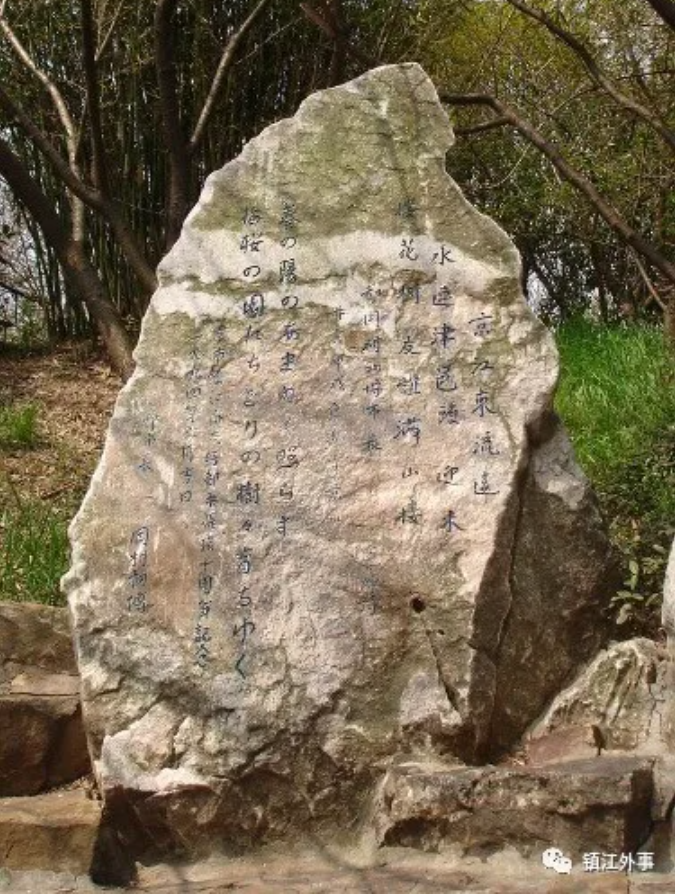

镇江市·津市市长纪念诗碑

镇江和日本津市的结缘源于1981年,那年的11月29日,日本三重县日中友协会长冈本文男率三重县民会议访华团首访镇江,向镇江市递交了时任津市市长冈村初博给中日友好协会会长瘳承志要求建立友好城市的信件复印件,表达了与镇江结好的愿望。

1983年两市结好申请获国务院批准。日本三重县津市是和镇江建立友好城市关系的第一座外国城市,所以特别有纪念意义。

1994年6月在梅樱园内共建“镇江·津市市长纪念诗碑”,讴歌中日友谊。

镇江市·仓敷市结好纪念碑

1997年11月18日镇江市与日本仓敷市缔结国际友好城市关系,为纪念这一历史时刻,镇江市特建此碑以示纪念。

和亭

(日本仓敷市长中田武志题匾)

2002年10月16日,为庆祝镇江市与日本仓敷市缔结国际友好城市关系五周年暨中日邦交正常30周年,镇江市人民政府与仓敷市政府联合在镇江鼎石山中日友谊梅樱园内建成双顶合一的亭子,取名“和亭”,旨在中日两国人民世世代代友好下去。亭匾“和亭”二字为时任仓敷市长中田武志题写。

仓敷市日中友好协会会长冈野计太郎题匾“藏”

“藏”原为日本仓敷市旅游区美观地带的标志性建筑,是该市的象征。1997年11月18日镇江市与日本仓敷市缔结国际友好城市关系,为此仓敷市捐资,在鼎石山中日友谊梅樱园内,与我市合作建成浓缩版的“藏”小筑,门头上的匾额“藏”字,为时任仓敷市日中友好协会会长的冈野计太郎题书。

06大韩民国临时政府史料陈列馆

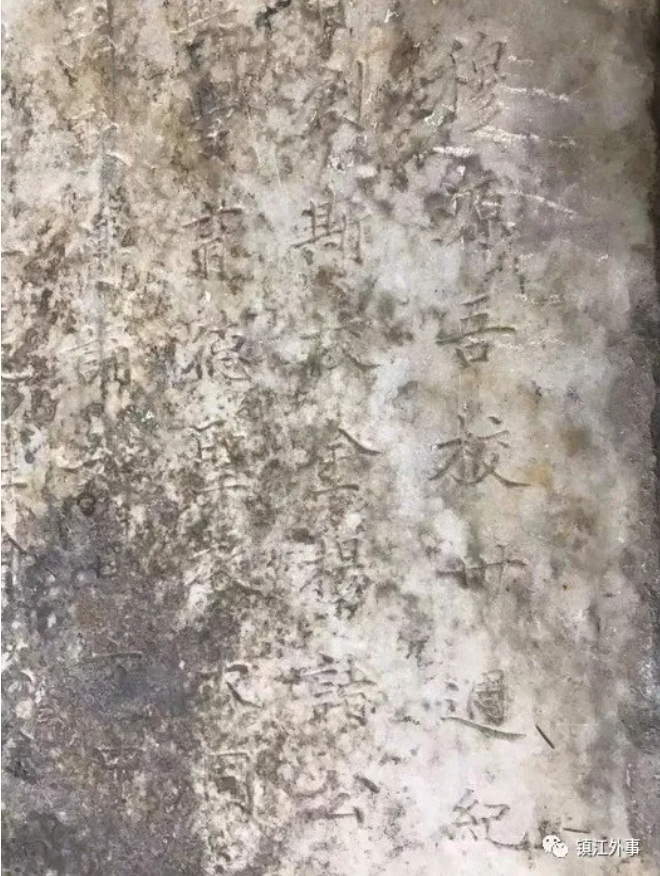

穆源建校30周年纪念词碑

(现在穆源小学内)

穆源建校30周年纪念词碑碑身长约80厘米、宽40厘米、厚20厘米,现今碑体保存完整,碑体上“穆源吾校卅週纪念词”几个大字隐约可见。据悉,该碑在1936年由学校老师所赠,竖立在杨家门穆源小学内,与纪念塔比邻。

图片来源:网络

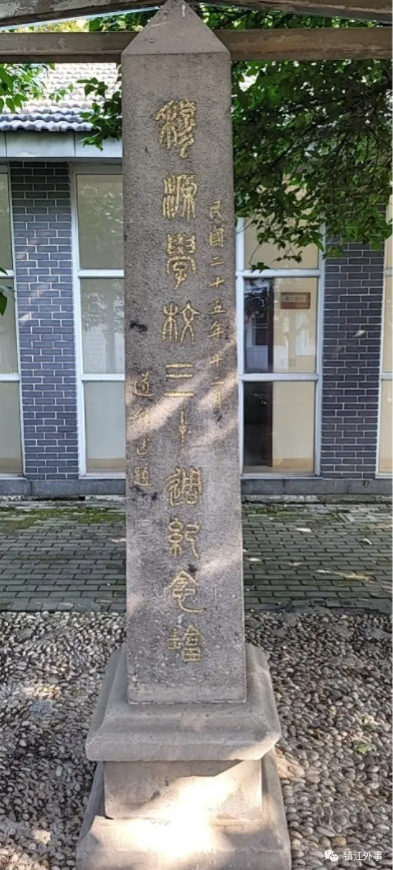

穆源学校三十周纪念塔

“穆源学校三十周纪念塔”和“穆源建校30周年纪念词碑”均建立于1936年,不同的是,“穆源学校三十周纪念塔”为穆源学校六年级的51名毕业生共同出资建立。据著名出版家范用先生在《我爱穆源》(1995年11月三联书店出版)“第十五封信:别了,母校!”一文中记载:1936年穆源学校的六年级学生即将毕业离校,“我们五十一个毕业生,出钱在学校里建立了一座‘穆源学校三十周纪念塔’,算是留给母校的纪念,也是同学们对学校的感恩之作。”而“穆源建校30周年纪念词碑”则是由13位在校教职员共同建立。

镇江时期大韩民国临时政府活动基地遗址碑

镇江市文物局、镇江市润州区人民政府2010年7月立。

07西津渡

日本画圣雪舟等杨金山图砖刻

雪舟等杨(1420-1506年),日本高僧,著名山水画家。1468年雪舟随遣明使船队来华。翌年由北京返回宁波途中遍访镇江名胜古迹,创作了《唐土胜景图卷·镇江全景》,成为日本顶级国宝,现藏于京都国立博物馆。该画真实地反映了古龙游禅寺(金山寺)的盛景,特别是西津渡码头的繁华。赵朴初1979年视察金山寺时题诗:再来眼顿明,挂壁雪舟画;恍见旧金山,江山云月下;江水不尽流,花开春复秋;了了因缘法,低头五比丘。

策划:镇江市建设局、镇江市城市建设投资公司、镇江市历史文化名城研究会、镇江市西津渡公司

摹刻:镇江市国画院车长森、常熟古建园林公司

2006年6月竣工

争创东亚文化之都

打造山水花园名城

镇江正当其时